彩墨あや とは

「彩墨あや」とは、墨のメーカーの墨運堂が出しているカラフルな墨です。

「色彩が豊富で鮮明、着色力や透明性が高い微粒子の顔料を使い日本の伝統色を再現」しており、「展色材には透明性の高い膠を使」っている絵の具です。

(「」内はメーカーチラシより抜粋)

つまり、顔料を膠(にかわ)で固めたものです。

ふつうの固形墨は煤(すす)を膠で固めたものなので、煤と顔料の違いはあれど、同じような感じで使うことができます。

(膠とは、動物のコラーゲンからできているもので、色材をまとめる役割をしているものです。)

墨運堂はいろんな商品を出しているから、カタログ見るだけでも楽しいよ♪

要は「墨」なので、書道に使うのがメインな商品だと思いますが、色が綺麗なので「水彩画に取り入れられないかな〜」と思って使ってみました。

彩墨あやの見た目

私は「藍」と「紅桔梗(べにききょう)」を持っています。

パッケージはこんな感じ。

和風でかわいいパッケージです。

フタを開けるとこうなっています。

固形墨は長方形のものが多いですが、彩墨あやは小判型です。和風な模様も彫ってあって、墨自体の見た目もかわいらしくなっています。

この状態ではかなり黒っぽいですが、実際に使う時の色味はもっと鮮やかな色です。

価格は紅桔梗が1,430円、藍が1,100円です。

透明水彩の小さいチューブ1本に比べるとかなり価格が高いように感じますが、固形墨はいつまでたってもなくならないくらいなのでコスパはめちゃくちゃよいです。

1つ買えば、何年も使えそう!

彩墨と顔彩の違い

Googleで顔彩と彩墨の違いを検索されている方が多いようなのですが、上の写真を見れば一目瞭然で顔彩とは見た目が全然違います。

顔彩というのは絵の具を乾燥させて固めたものですので、水をつければすぐに溶けます。

一方、冒頭でふれたように彩墨は顔料を膠でガッチガチに固めてあるので、水をつけても簡単には溶けません。固形墨と同じように「すずり」ですって使います。

透明水彩のように手軽に色がぬりたいという場合は顔彩がおすすめです。

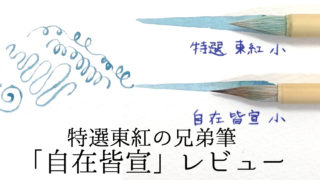

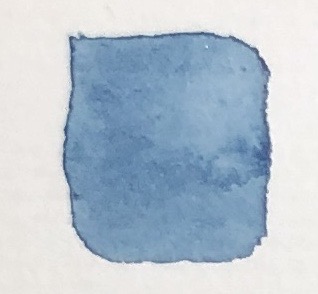

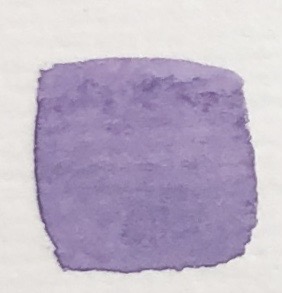

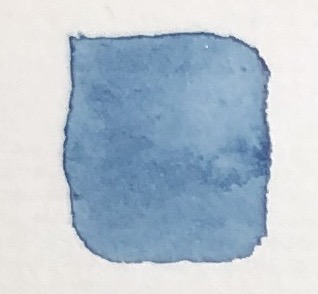

彩墨あやの色

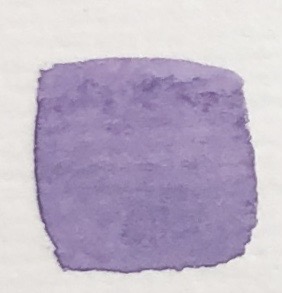

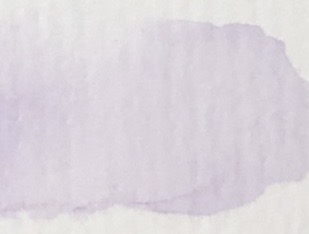

環境によって見え方はやや異なりますが、落ち着きがあり、とても透明感のある色です。

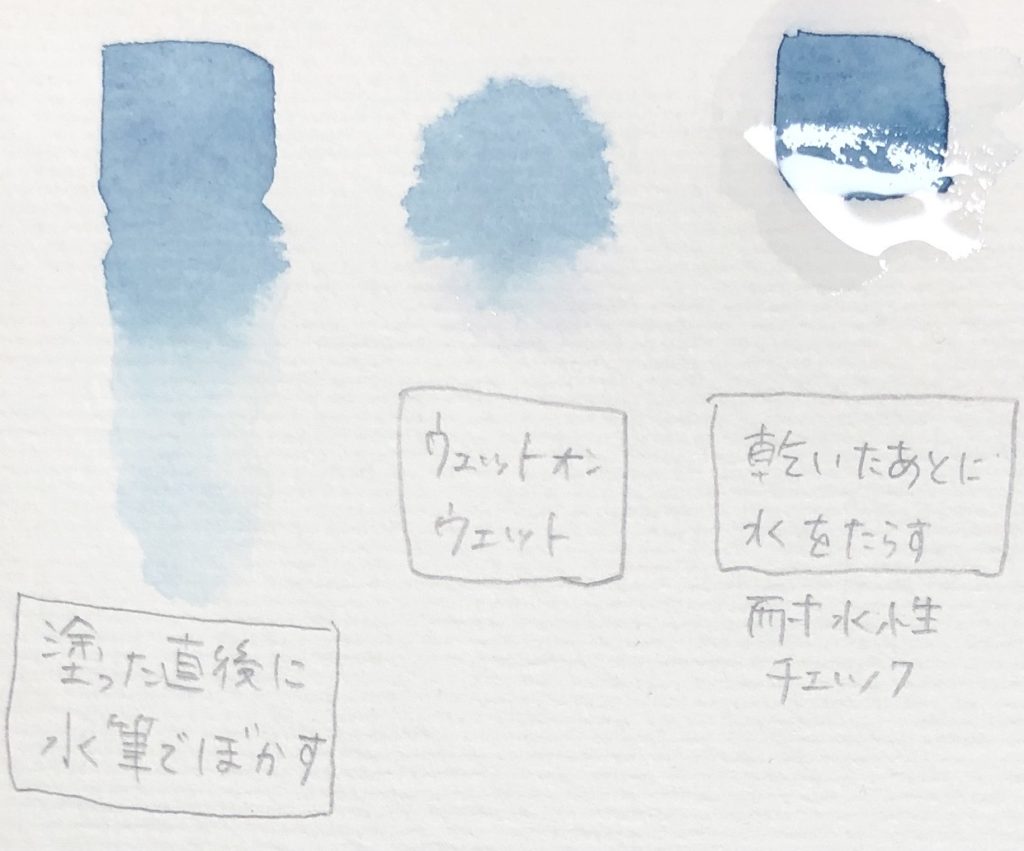

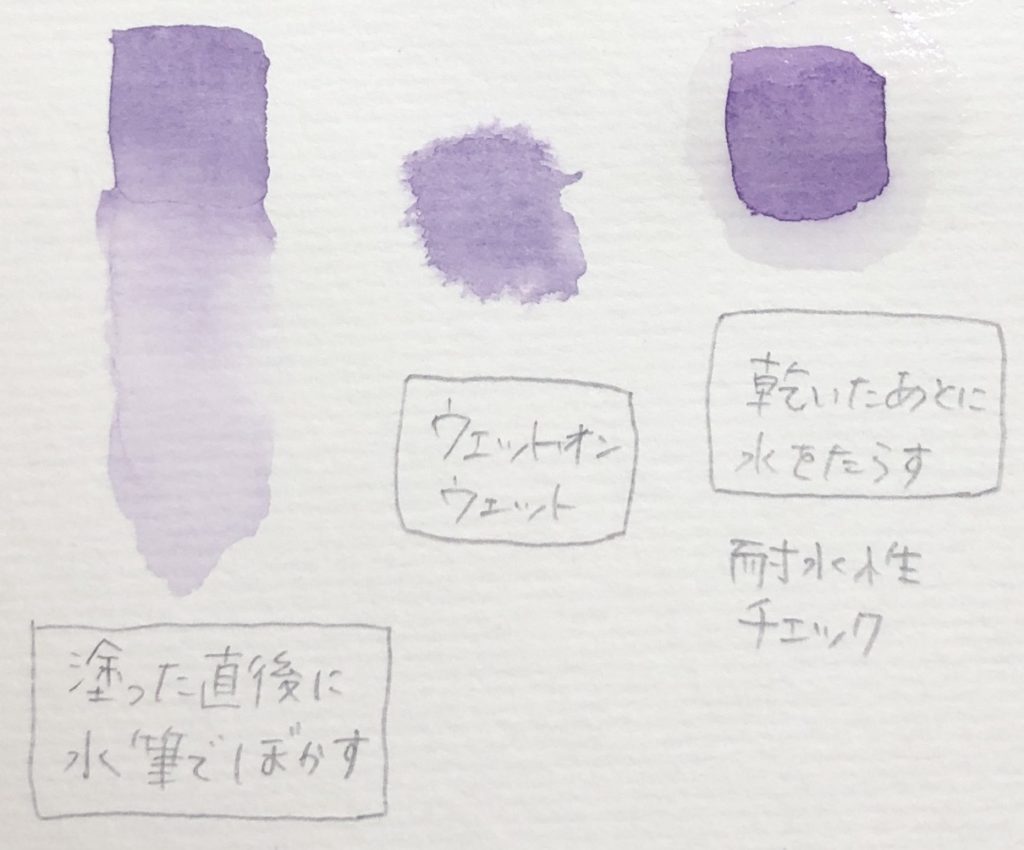

水彩技法で塗ってみた

それぞれの色で、左から

・塗った直後に水筆でぼかしてにじませたもの

・水を塗った上から「彩墨あや」をたらしたもの(ウエット・イン・ウエット)

・乾いたあとで水をたらしたもの(耐水性のチェック)

塗った直後に水筆でぼかす

きれいににじみが出ました。水が多くても、透明水彩よりもムラが出にくいように感じました。

ウエット・イン・ウエット

こちらもムラがあまりなく、きれいに広がりました。

耐水性のチェック

乾いてから水をたらしてみて、どのくらい耐水性があるのか見てみました。水はぷっくりするくらいたくさんたらしています。画像だとわかりにくいですが、じわっとにじんだりはしなかったです。

墨のような耐水性があるようです。

この耐水性を利用して、溶け出してほしくない部分に塗ったり、下地として全面に塗ったり、線画にも使えそうです。

透明水彩との比較

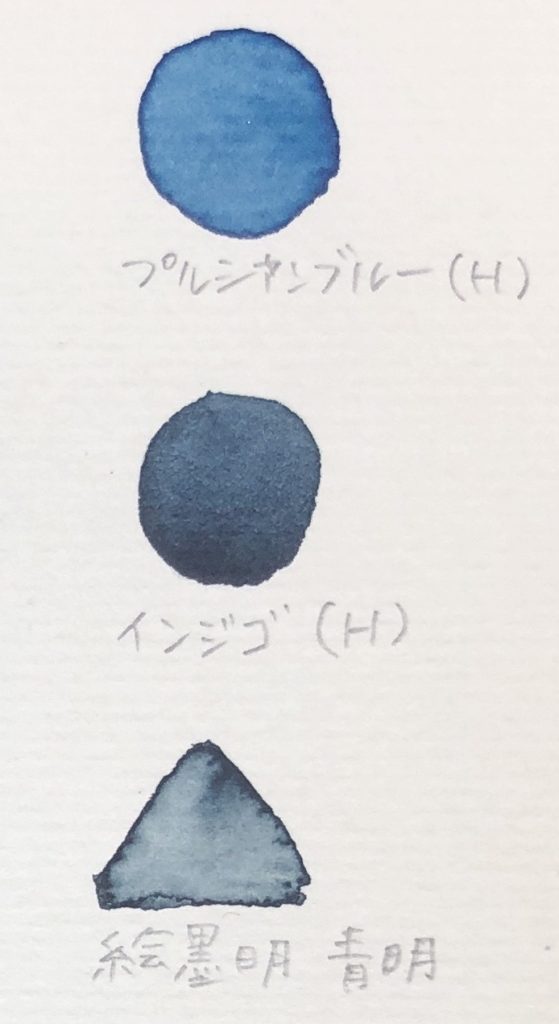

私の持っている透明水彩の中で似たような色を比較してみました。

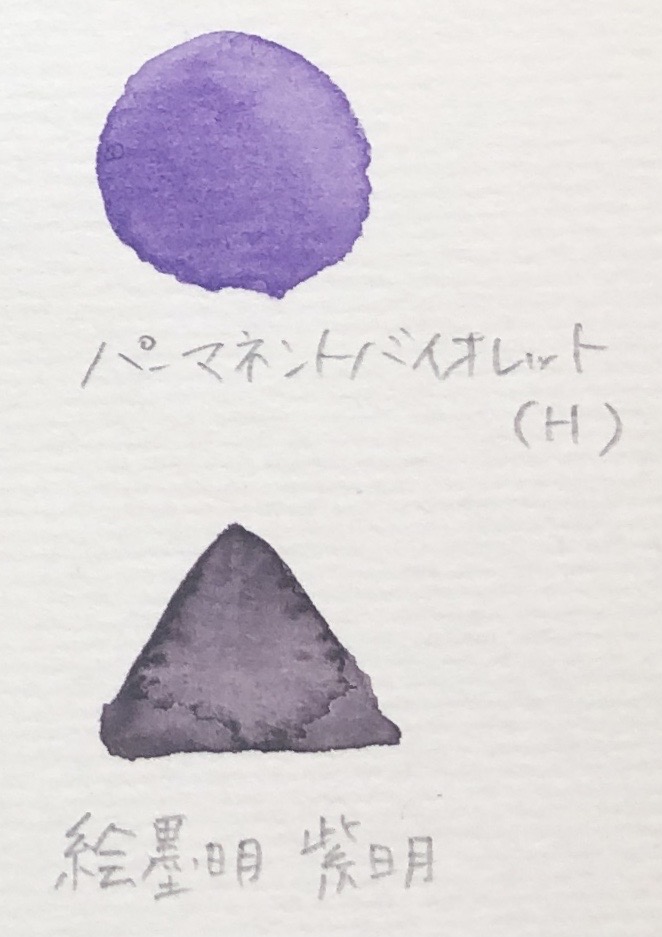

●は透明水彩で、▲は絵墨明です。

「藍」は、プルシャンブルーとインジゴの間あたりの色味で、プルシャンブルーよりも彩度は低く、インジゴよりも彩度は高いような色味です。また、インジゴは薄めると少し茶色っぽい色味がありますが(PR122が入ってるから?)、「藍」は青だけのような感じがします。

同じ墨運堂が出している「絵墨 明」の中から青明もピックアップしてみましたが、こちらは「藍」よりもかなり彩度が低かったです。

「藍」は、落ち着いていて、すっきりとした透明な青ですので、プルシャンブルーよりも渋い色を使いたいとか、インジゴよりも青寄り(赤みのない)色を使いたいというときにはぴったりだと思います。

つづいて、「紅桔梗」を透明水彩と比較します。

「紅桔梗」は、紫の王道のパーマネントバイオレットと似たような色味です。しかし、こちらも藍同様、少し彩度が低めの落ち着いた色です。

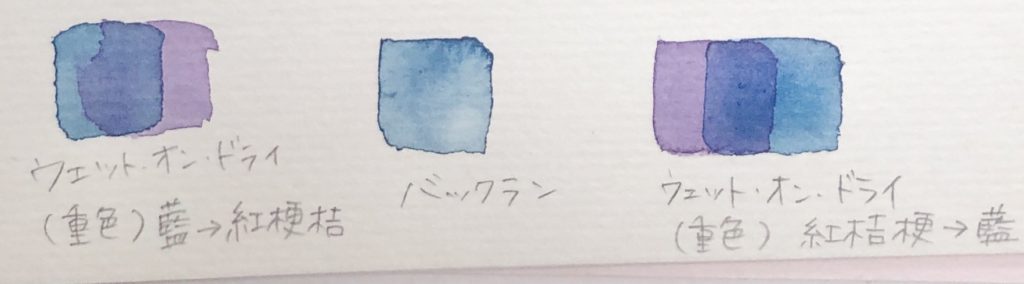

重色・バックラン

乾いた色に別の色を重ねるウエット・オン・ドライ(重色)と、半乾きのときに水を垂らすバックランをやってみました。

とても透明感のある絵の具なので、ウエット・オン・ドライでは、下の色がきれいに透けて見えています。バックランは、乾きの程度や水の量によっても表情が変わりますが、今回の実験ではぼんやりとしたにじみができました。やや枝のように伸びているところもあるかな?という感じです。

やはり基本的には墨なので、乾くと全く溶け出しません。

そして、透明感がすごいのでセロファンを重ねたようになります。

透明水彩は乾いたときに溶けにくいかどうかは紙に依存しています。ウォーターフォードのように乾くとがちっと固まって溶けにくくなる紙もあれば、パルプ紙はいくら乾いていても少し水を塗れば再び溶け出してしまいます。

どんな紙を使っても溶け出してこないという意味では、使い所がありそうです。

彩墨あやの使い方

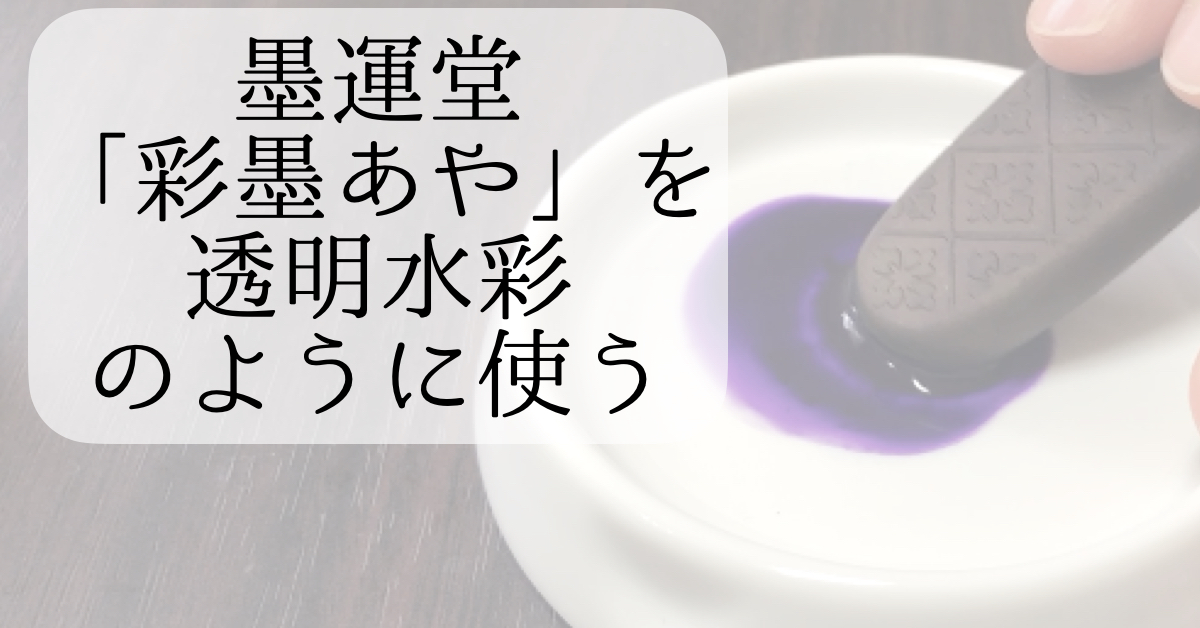

彩墨あやは、固形墨と同じ使い方をします。ですので硯(すずり)が必要になります。

私は、同じ墨運堂から出ている画陶硯(がとうけん)を使っています。

墨運堂のカタログの画陶硯のページはこちら

この硯は白いので、すった色がわかりやすくてよいです。さらに、スタックできるので保管の際に場所をとりません。しかも1枚880円と価格も財布に優しいです。

3個の画陶硯を重ねるとこんな感じ。(私は3個セットを買っています)

8.5センチの絵皿とも同じサイズなので、ぴったり重なります!

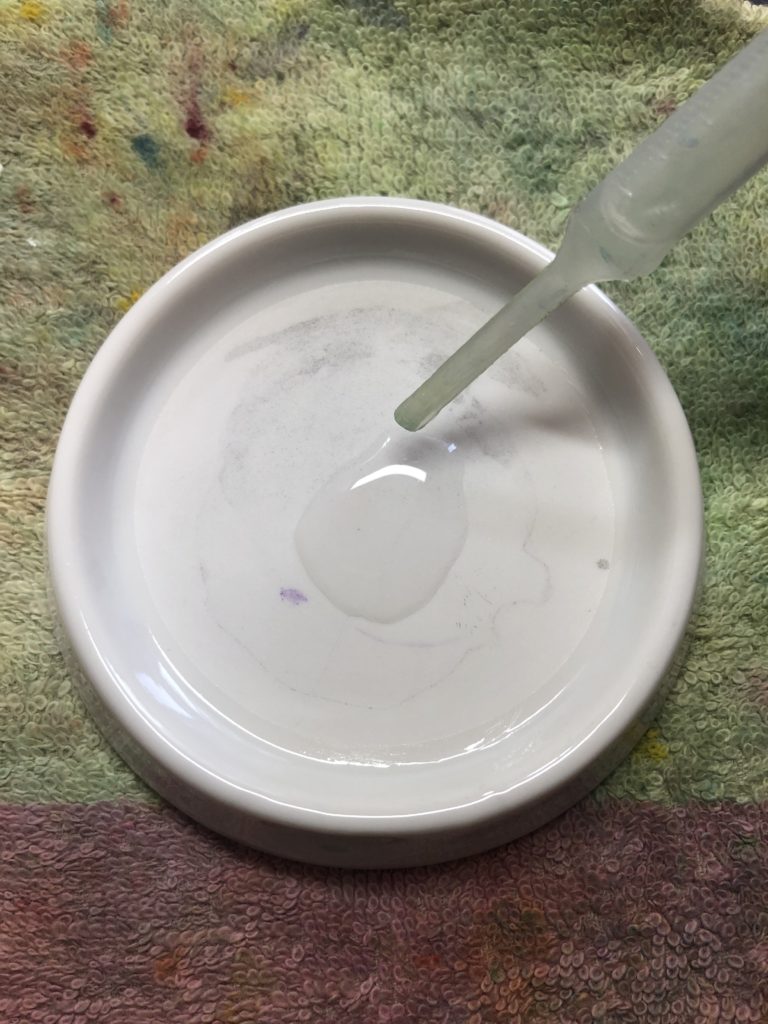

実際にすってみます

固形墨と同様、硯に少し水を入れます。

くるくると円を描くようにすっています。5すりくらいでこんな感じ。

少しすると、水の全体に色がついてきます。

1分もすらないうちに、こんな濃度になります。

途中からですが、こんな感じですりました。↓

するときは硯が傷まないように、力を入れずにやさしくすります。

こんな感じの濃度です。

「藍」と「紅桔梗」どちらもすってみました。

ここまでくれば、あとは水を加えて好きな濃さにします。

作例

彩墨あやを使った作例です。

彩墨あやの「藍」を使って陰を塗っています。

次に「紅桔梗」を重ねました。

透明感があるので、重ねても色が濁ったりせずにきれいなままなのがとてもよいと思いました。

上の絵の最終形態です。

彩墨あやの上から水干絵具を重ねていますが、きれいに発色していると思います。

結論:彩墨あやは透明水彩と併用できる

透明水彩と使い方はかなり違いますが、色味や質感などはかなり似ているので、透明水彩の絵の中で一緒に使っても違和感はないようです。

墨をする手間がかかりますが、この手間も楽しみの一つとしています。

墨をすってると、雅な雰囲気も味わえるよ!

【アフィリエイト】

ここからご購入いただくと、私に少しだけ報酬が入る仕組みになっています。

Amazonはここから入ることで、ここに載っている商品以外のご購入でも私に報酬が入ります。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました♪